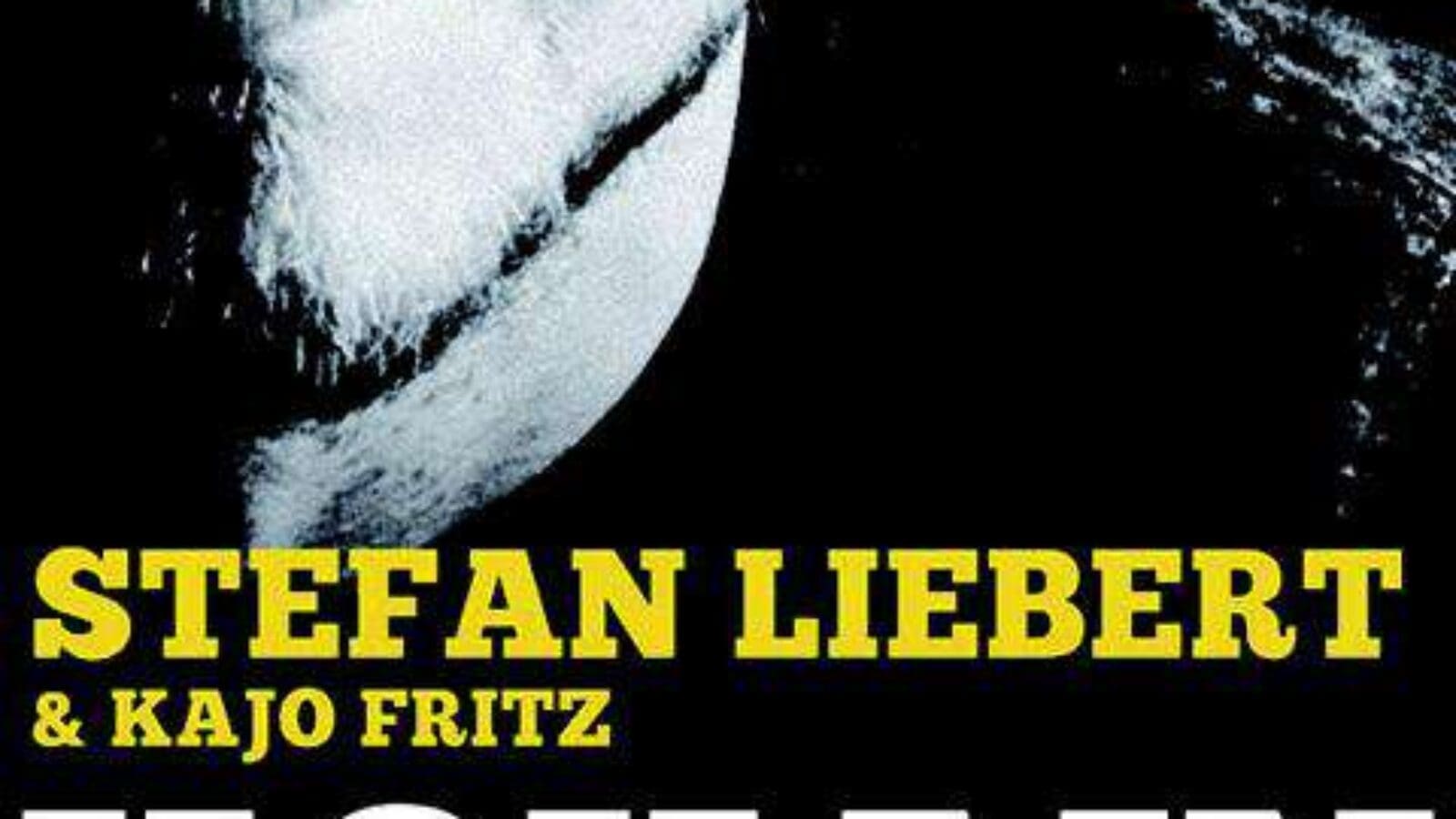

Stefan Liebert, der Spross einer Hamburger Kiez-Familie, ist gerade mal achtzehn Jahre alt, als das weiße Pulver ihm zum ersehnten Aufstieg in die Upper-Class verhilft. Er wird zu einem der einflussreichsten Drogendealer der Republik. Doch dann lässt er sich auf die albanische Mafia ein – und das kostet ihn beinahe das Leben. Sein Buch „Kokain – Eine Deutsche Dealer-Karriere“ ist ein atemberaubender Insiderbericht aus der geheimen Welt der Drogendealer …

Herr Liebert, warum haben Sie Ihr Leben als Kokaindealer in einem Buch beschrieben?

Eine wirklich gute Begründung dafür habe ich bis heute nicht, ich weiß auch immer noch nicht, ob das überhaupt eine so gute Idee war … Der Hauptgrund war aber sicherlich, dass ich meine Geschichte erzählen wollte … Zu meinem Leben habe ich mir jetzt eine Menge Gedanken machen müssen – das passiert bei den wenigsten von uns. Dabei gibt es viele wie mich, die durch illegale Geschäfte und vor allem Kokain einen Haufen Kohle gemacht haben. Ich war erfolgreicher Kokaindealer, Koks-Party-Veranstalter, Kokain-Conférencier für reiche Schnösel und auf einem guten Weg, innerhalb der albanischen Mafia Karriere zu machen.

Warum war eine kriminelle Karriere für Sie so verlockend?

Das kann ich nicht beantworten … vielleicht habe ich es ja sogar in den Genen? Mein Opa hatte einen Laden auf der Reeperbahn, mein Vater war jahrelang im Knast. Und er hat mir zu allem anderen als zu einer bürgerlichen Karriere mit Schulabschluss und Ausbildung geraten. Vorm Kokaingeschäft allerdings hat er mich gewarnt, „das endet nie gut“, hat er immer gesagt. Was soll ich sagen? In diesem Fall hatte er Recht.

Warum ausgerechnet Kokain?

… ich wollte, dass die feinen Pinkel sich zu mir umdrehen, wenn ich die Straße entlang ging. Das habe ich geschafft. Die haben hinterher sogar die Nähe zu mir gesucht und nicht umgekehrt.

Was haben Sie gedacht, als Sie vor Saint-Tropez auf einer Yacht festgenommen worden sind?

Warum stören die mich im Urlaub? Ich hätte ja nie geglaubt, dass die Bullen so viele Beweise gegen mich haben würden. Als dann mein Kompagnon auch noch gegen mich ausgesagt hat, um seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, ist eine Welt für mich zusammen gebrochen. Das hätte er nicht machen dürfen, dann hätte ich auch nicht gegen ihn ausgesagt … Heute lebe ich weit weg von Hamburg und habe noch nicht einmal Hoffnung auf bessere Zeiten. Selbst gekokst habe ich seit meiner Inhaftierung nicht mehr. Das kann ich mir einfach nicht mehr leisten; wenn mich die Polizei nur noch einmal mit ein bisschen Zeug erwischt, bin ich sofort für lange Zeit weg.

Was haben Ihre ehemaligen Weggefährten dazu gesagt, dass Sie an einem Buch arbeiten?

Kaum einer weiß darüber Bescheid – und die wenigen Eingeweihten sagen natürlich, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe! Bei uns gibt es zwei Regeln: Man redet nicht mit der Polizei, und man redet nicht mit Journalisten. Ich habe das beides getan – mit der Polizei, weil ich musste, und mit einem Journalisten, weil ich gerade nichts Besseres zu tun hatte …

Wie geht’s weiter?

Ich habe keine Ahnung … Ich habe schon genug damit zu tun, dass ich nicht von unangemeldeten Besuchen überrascht werde. Permanent muss ich vorbereitet sein, ich habe schließlich gegen eine Person ausgesagt, die das sicherlich immer noch nicht allzu gut findet. Und so schräg sich das vielleicht für viele auch anhören mag: Ich bin mir sehr sicher, dass ich nicht eines natürlichen Todes sterben werde.

Das Interview führte Co-Autor Kajo Fritz